-

トップ

Home -

ニュース

News -

基本情報

Information -

みどころ・作家紹介

Highlights / Artists -

図録・グッズ

Catalog / Goods -

イベント

Event -

レポート

Report -

プレスの方へ

Press

レポート

Report

東京都美術館「つくるよろこび 生きるためのDIY」

開幕レポート

東京都美術館「つくるよろこび 生きるためのDIY」報道内覧会

東京都美術館の企画展「つくるよろこび 生きるためのDIY」が7月24日に開幕した。5組の現代作家と2組の建築家が展示空間いっぱいにそれぞれの作品や取り組みを展開している本展は、10月8日までの会期中、ギャラリートークやワークショップも行う予定だ。

本展を担当した藤岡勇人学芸員と参加作家による展示解説をレポートする。

「つくるよろこび 生きるためのDIY」会場

本展を担当した藤岡勇人学芸員

同館は、すべての人に開かれたアートの入り口となることをミッションのひとつとしている。本展を企画・担当した同館学芸員の藤岡勇人は、いわゆる“美術”に限らず、暮らしの中に宿る小さな創造性や、生きていく中で育まれるDIY(自分でやってみるという)精神もその入り口のひとつと位置づけ、本展のテーマとした。参加作家は、版画、写真、絵画、テキスタイル、彫刻、建築など、ジャンルを横断しながら、「それぞれの活動の中でつくるよろこびをもっている。」(藤岡)

第1章 「みることから始まるDIY」

全4章で構成される本展の第1章 「みることから始まるDIY」では、身の回りにある日用品の形や質感に目を向けることに創造の契機を見出す、版画家の若木くるみの作品がギャラリーCに展示されている。空き缶や醤油のチューブ、しゃもじ、刷毛、文房具やハンガーなど、若木の自宅にあるものを版として制作した版画だ。誰にでもわかりやすく楽しい作品は、タイトルも《缶楽器》、《出る杭は歌える》など、作家本人が楽しみながら制作していることが伝わってくる。

本展出品作家 若木くるみ

展示会場(ギャラリーC)

1985年北海道生まれの若木は、京都市立芸術大学で木版画を専攻し、卒業後は自らの身体を版として用いるパフォーマンスやインスタレーション作品へと展開してきた。

本展では冷蔵庫も作品になった。初めて一人暮らしを始めてから22年間使い続け、たびたびの引っ越しも共に乗り越えてきたものの、調子が悪くなってきたため、「版画にすることで祈りを込めようと決心して」作品にしたという。その冷蔵庫を縦に4つ重ねて天井に届くほど圧巻の大きさとなった版画作品のタイトルは《タワマン》。「東京といえばタワマンということで」と若木。冷蔵庫に貼っていたパウル・クレーの展覧会チケットのほか、生活の中で使うものとして色やデザインにこだわって使っていたラップやアルミホイルなどもこの作品のなかに取り入れた。

もう一方の壁に広がる《さいごの版さん》(1570×8840×990 mm)は机を9台横に並べて刷った大作だ。紙に切り込みと折り目をつけ、机の部分を立体に立ち上げて紙だけで完成することを想定していたが、最終的に芯を入れることで実現でき、美術館だからこそできた作品だという。そして、自身を転写した作品《わたくしのわたくしによるわたくしのメタの版画》が空間をさらに印象づける。

第2章は「失って、立ち上げていくDIY」

自然災害や経済的な理由など、さまざまな理由により多くのものを失った、あるいは何もなくなってしまったところから人々が新たに暮らしを立ち上げていくことをテーマにした章として、瀬尾夏美と野口健吾がそれぞれの作品を紹介している。

瀬尾夏美は1988年東京生まれ。東日本大震災が発生した時、東京藝術大学の学生だった瀬尾は、その3週間後に被災地へボランティアに行った。それをきっかけに、2012年から3年間、岩手県陸前高田市で暮らしながら、被災後の「すべてを失ったと語られるところ」から「日常をつくり上げていくところ」まで、風景の変化や人々の語りを記録するという行為を続けてきた。

本展出品作家 瀬尾夏美

展示会場(ギャラリーC)

本展では、14年間描いてきたドローイング、絵画を中心に展示空間を構成した。

会場の入り口に展示されているのは、震災当日の夜、自室で描いたドローイングだ。被災現場に行って、描くべき事は何なのか、地域の人たちと関わり合う中で考えてきた。

被災した現場は「何もなくなった」と言葉で表されるが自分の感情を表すとか、あるいは壊れてしまったコミュニティーをつくり直していくために必要な言葉をみんなが模索して手に入れていったり、風景をもう一回手探りで直していったりという創造的な場所でもあったという。

「弔いの方法をつくり上げたり、更地になってしまったところに花を植えて色をつけたりといった所作がたくさんある場所で、それを記録して、自分なりに触発されて、そこできかせてもらった言葉から物語を一緒に立ち上げていくということをやってきた時間だった」(瀬尾)。

その陸前高田は、2014年ごろから「あたらしいまち」をつくるためのかさ上げ工事が本格化し、かつての町跡を埋め立て、あたらしい地面をつくるという「二重のまち」という構造になっていった。新しい街とかつての街の人たちがつながっているというイメージを物語にすると、その思索は2019年に台風被害にあった宮城県丸森町につながっていく。瀬尾は、地元で語り継がれてきた民話を聞き、被害にあった地域の人たちが経験した台風を物語にして彼らと共に人形劇として上演した。その制作の様子も劇で使われた人形とともに展示されている。

瀬尾はまた、「二重のまち」のイメージが、さまざまな災禍を経験した場所にも重なっていくという経験をしている。たとえば、能登半島地震、あるいは戦争で大きな被害を受けた場所。そして気候変動により、今まさに土地が海に沈もうとしているマーシャル諸島でもかさ上げ工事をしなければならない状況だ。 「災禍を経験すること、そこからまた日常を立ち上げ直して生きていくということを小さな共同体の人たちはやっている。そのことをつないでいきたいと思っています。この東京という場所、この大きな都市でみんなと共有できるという機会をいただいてとてもよかったと思っています」(瀬尾)

写真家の野口健吾は1984年、神奈川県生まれ。路上生活者やバックパッカー、インドのチベット難民、ネパール地震に直面した辺境の村の家族など、多様な人々を撮影してきた。本展では、「庵の人々」と題されたシリーズから、日本の都市に生きる人々をとらえた作品を展示している。一般的にホームレス、路上生活者と呼称される人々のことを野口は「庵の人々」と呼ぶ。彼らと対話や撮影を繰り返す中でそう呼ぶようになった。

本展出品作家 野口健吾

展示会場(ギャラリーC)

「展覧会テーマの、生きるためのDIYがとても如実に出ていると思います。写真はシンプルでストレートな写真ですが、わかりやすいということではなく、いろんなことが読み取れるのではと思っています。

またそれは見る人にとってさまざまで、怖い、きたないと片付けてしまう人もいるかもしれないし、ちょっと親近感がわいたりする方もいるかもしれない」(野口)

都市の片隅で暮らす庵の人々はどう生きてたのか。消費社会にこぼれ落ちる生活廃品を拾い集めて生活の糧とし、あるいは住まいの調度品とする。10年にわたり何度も同じ場所を訪れてきたという野口の作品には、同じ人を同じ位置で同じように写すことで人々の表情の変化を写し出す。

「DIYでつくりあげても台風などの災害で一瞬でなくなってしまうこともある。生きていくって何だろうと考えてもらえる展示になったと思います。」(野口)

第3章は「DIYでつくる、かたちとかかわり」

この章では彫刻という分野にありながら、軽やかに、身の回りにある素材をDIY的にかたちとしてつくる、またその過程で周りの人々とのかかわりをつくりながら作品をつくっている作家としてダンヒル&オブライエンと久村卓を紹介している。

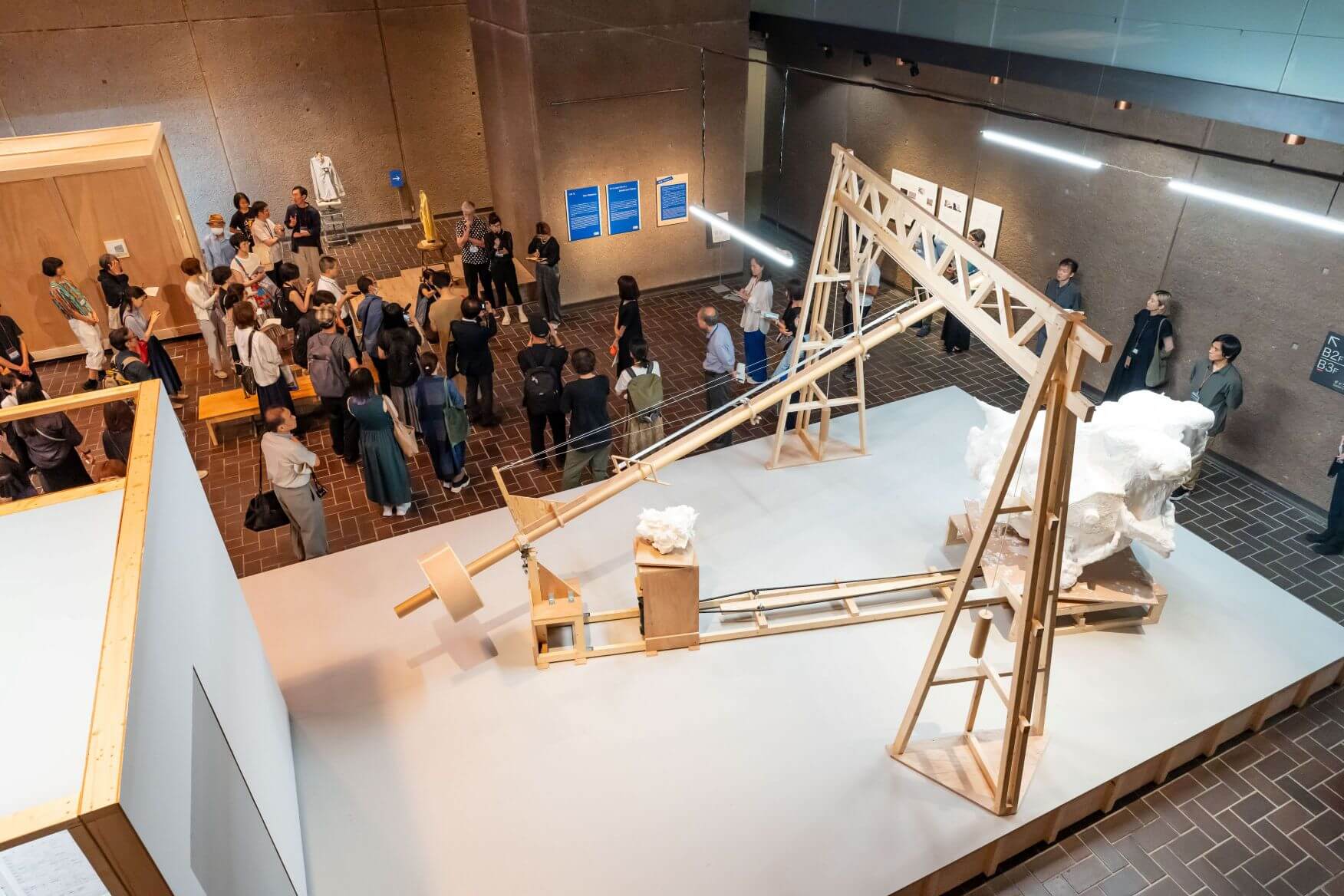

地下3階のギャラリーAに展示されている大規模なインスタレーション《「イロハ」を鑑賞するための手段と装置—またいろは》は、ロンドンを拠点として活動するアーティスト・ユニットのマーク・ダンヒルとタミコ・オブライエンによる新作だ。

本展出品作家 ダンヒル&オブライエン

展示会場(ギャラリーA)

ダンヒル&オブライエンが、東京都美術館の所蔵する野外彫刻作品のひとつ、最上壽之による《イロハニホヘトチリヌルヲワカヨタレソツネ・・・ン》(1979)に感銘を受けたことからこの作品の制作が始まった。ふたりがその彫刻を見た際に抱いた個人的な印象を言葉にし、ロンドンと東京でワークショップを行った。参加者は、その「言葉」をもとにして粘土で造形。即興性にも着目し、参加者は30分という限られた時間のなかで作業をした。両都市でそれぞれ50人以上が参加し、制作された造形物はデジタル化された後、3Dプリンターで出力され、「かたちの図書館」として会場に展示されている。これら100点以上の「かたち」をデジタル上で組み合わせて生成した3Dマケット(模型)が装置の台座にある小さい方のかたまりだ。このかたまりはパンタグラフ(19世紀に使われていた手動彫刻機)を使い最上の彫刻作品と同じ大きさに複製・拡大された。

大小のかたまり(オブジェ)は30分ごとに動く仕組みになっており、鑑賞者は訪れる時間によって異なる視点から作品を体験することになる。「彫刻をつくる」という行為に着目することで、彫刻を別の視点からとらえることができないかという考えのもとで制作した作品である。

となりに位置する小屋では《シェッド:トゥエルブ・ストーリーズ(こぼれ、つもり、息づくもの—十二の物語》と題された映像作品が上映されている。そこにはふたりがこれまで制作してきた作品や活動にまつわる私的な物語が紡がれている。

「世界に潜む彫刻的な側面が現れる瞬間、そして彫刻という表現が持つ、ふと何か世界とつながっているような感覚に触れた作品」(ダンヒル&オブライエン)

久村卓は1977年、東京生まれ。心身ともに軽さを重視した制作を模索する中で、美術の周縁に位置する技法や素材を積極的に取り入れて作品としてきた美術家だ。

本展では、近作から最新作まで、主にDIY的、あるいは手芸的な技法を使って展示している。

本展出品作家 久村卓

展示会場(ギャラリーA)

「彫刻や絵画など、作品らしきものは一切つくっていません。使っているのはロゴマークや既製品、よごれた衣服、雑巾などを素材として用いています。じゃあなにをつくっているかと言いますと、台座や額縁、展示空間など、作品を成立させる構造的な要素、いわゆるパレルゴンといわれるものとなっております。」(久村)

どういうことか。たとえば、《PLUS_Ralph Lauren_yellow striped shirts》(2025)は、ラルフ・ローレンの古着の黄色いストライプシャツを買って、ロゴマークの下に台座を刺繍することで、そのロゴマークを彫刻に仕立てている。それだけでは刺繍の領域をはみ出ないため、額縁をつくり、絵画的に見せている。また、刺繍を加えたシャツを回転機にのせ、その心棒を使ってトルソのように見せたり、「抽象絵画シリーズ」では、絵具の汚れがついた雑巾や作業着にパッチワークをして、ホワイトキューブを縫い付けて、汚れの部分を絵画化したり、さらにベンチを刺繍して額縁をはめるなど、ひとつの作品に幾重にも手作業が重ねられている。

ちょっと疲れたら、ひと休みできるベンチに座ることもできる。実はこれもまた久村の作品だ。廃校から譲り受けたハードルや工事の際に使うバリケードを彫刻に仕立てたもの。

会場の奥には会期中金曜日(8月15日は除く)に開かれる「織物BAR」がある。バーカウンターで好きなお酒を選ぶように、ここでは好きな糸を選び、その糸を横糸として織物にすることができる。用意されている糸の中には、古着を裂いてリサイクルしているものや当美術館で過去に使われたカーテンを素材としているものもある。

久村は、彫刻をどうやったら楽しく長くつくり続けられるかを目指した結果、手芸的な手法でつくる、あるいはDIY的な手法でなんでも自分でつくれたほうが対応できるという。「DIYは、つくることをどんどん軽くして、その結果、精神的にも生きやすくなったということにほかならない」と加えた。

第4章DIYステーション—自分でやってみよう!

(地下3階ギャラリーB)ここでは第1章から3章まで見てきた展示作品を反すうしたり、出展作家の制作手法を確認したり、また、来場者自身にとってのDIYを考えることができるような場だ。

空間設計は伊藤聡宏設計考作所、スタジオメガネ建築設計事務所という2組の建築家チームが協働した。彼らもまた、この空間をつくるためにDIYの精神で取り組んでいた様子がみられる。元々の建物の構造を生かしながらも、ほかのプロジェクトで廃材とされていた資源を会場に持ち込み、柱や什器として再生させている。これらは本展終了後には別の場所で新たな素材になるという。

[左]伊藤聡宏設計考作所 伊藤聡宏

[中]スタジオメガネ建築設計事務所 横溝惇

[右]スタジオメガネ建築設計事務所 山下開靖

DIYステーション(ギャラリーB)

会場の中心には広場的な空間があり、大きなスクリーンにDIYにまつわる年表が映し出されている。イギリスで産業革命へのカウンターとして現れたアーツ・アンド・クラフツ運動を起点として現代まで、建築やコミュニティーに着目し、歴史的な活動を考察した。

それを取り巻くように、コーナーごとに、出展作家に関する資料が展示され、作品も展開されている。ライブラリーの書籍はソファに座って読むこともできる。

会場には一般市民による展覧会ファシリテータ、愛称「つくるん」が常駐し、来場者へのサポートも行う。

DIYステーション(ギャラリーB)

「DIYというと日曜大工を思い浮かべるかもしれませんが、今回の展覧会ではDIYをあえて広くとらえて、いろいろな作家のアプローチや創意工夫の中に、また、瀬尾さんや野口さんが記録してきた人々の営みの中にDIY精神を見つけていこうという展覧会になっています」と藤岡学芸員。

参加作家の話を聞いていると、展示に使われている什器などの素材も以前どこかで使われていたものだったり、今回の展覧会後にリユースされる予定になっているなど、作品の制作背景とともに素材の来歴にも興味がわいてくる。

本展の図録は紙粘土付きでオリジナル缶ケース入りというユニークな仕様。「ダンヒル&オブライエンからの提案」も加わり、展覧会を離れた後もその体験を手元で続けられるよう工夫され、思いがけない発見を楽しむためのアイデアであふれている。

(執筆:重野佳園 撮影:相澤 優多、鈴木渉)

展覧会開催概要

- 展覧会名

-

つくるよろこび 生きるためのDIY

Pleasure in Making: The Creative Spirit of DIY for Living

- 会期

- 2025年7月24日(木)~10月8日(水)

- 会場

- 東京都美術館 ギャラリーA・B・C

- 休室日

-

月曜日、9月16日(火)

※ただし、8月11日(月・祝)、9月15日(月・祝)、9月22日(月)は開室

- 開室時間

- 9:30~17:30、金曜日は9:30~20:00 *入室は閉室の30分前まで

- 観覧料

-

一般 1,100円 / 大学生・専門学校生 700円 / 65歳以上 800円

18歳以下、高校生以下無料- ※[サマーナイトミュージアム割引]など観覧料に関する詳細は基本情報をご覧ください。

- 主催

- 東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)

- 助成

- 大和日英基金

- お問い合わせ

- 東京都美術館 03-3823-6921